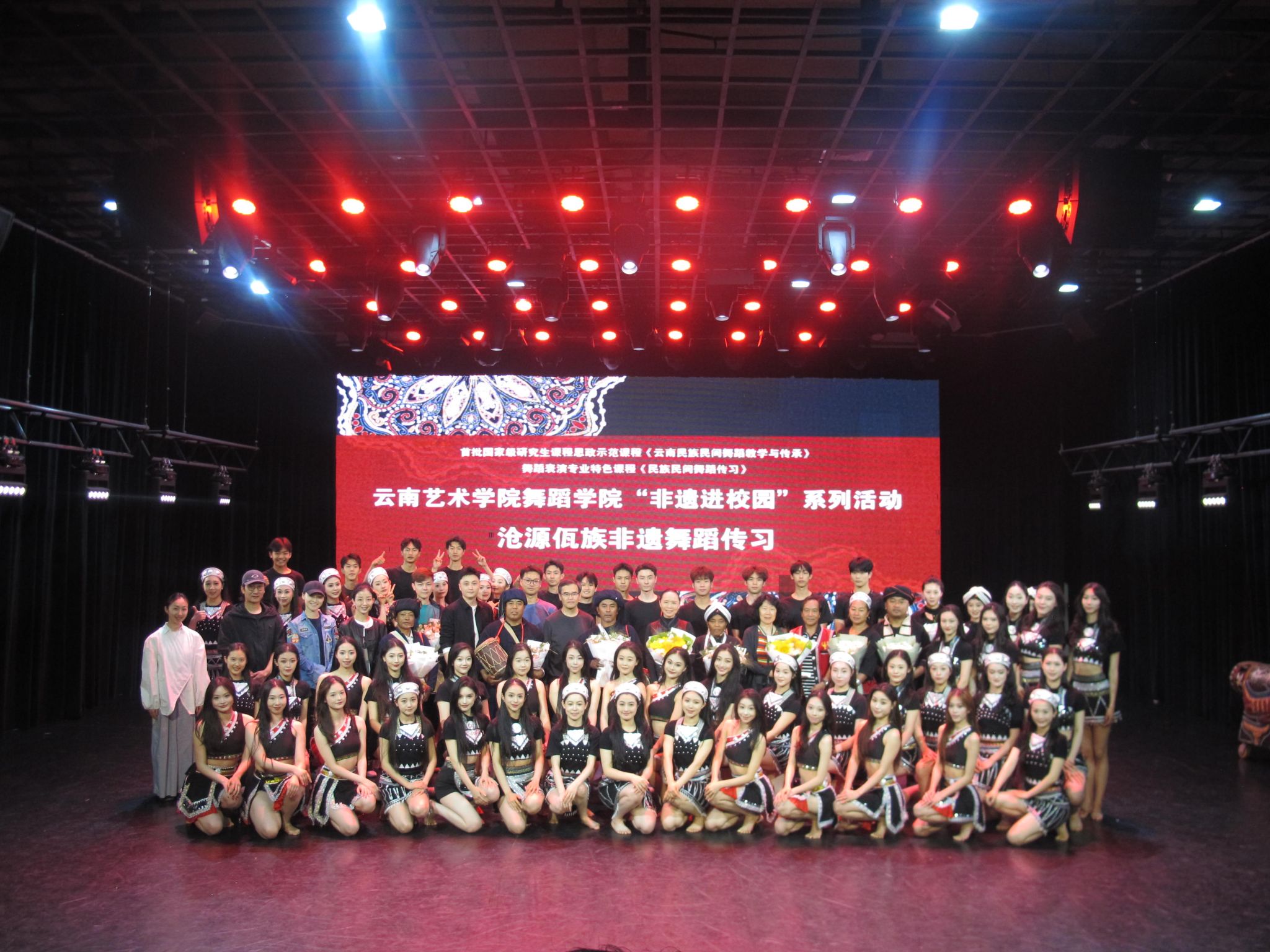

为进一步加强首批国家级研究生课程思政示范课程《云南民族民间舞蹈教学与传承》、国家级一流本科舞蹈表演专业《民族民间舞蹈传习》特色课程建设。2025年6月19日-23日,以云南艺术学院舞蹈学院“非遗进校园”系列活动为契机,特邀沧源佤族非遗专家鲍志明、佤族《甩发舞》省级传承人田秀清、佤族《木鼓舞》县级传承人肖冲、佤族《蜂桶鼓舞》民间艺人魏茸布勒、陈嘎布嘎、卫尼倒、卫依布勒一行7人,为舞蹈学院师生提供了一次学习、观摩和研讨的机会。

此次传习教学由课程负责人徐梅教授担任主讲教师,青年教师罗嘉孟、施懿珊协助指导,采取传承人参与教学的“双师式”授课方式,面向专业及方向包括舞蹈学院2023级艺术硕士“中国民族民间舞蹈教育方向”与艺术学“中国民族民间舞蹈历史与文化研究方向”研究生,2022级舞蹈表演专业本科生。

6月23日,舞蹈学院举办沧源佤族非遗舞蹈传习教学汇报展示,云南艺术学院副院长陈劲松,艺术管理学院副院长张焱,学院相关部门专家、舞蹈学院副院长黄玲及民间舞教研室全体教师观看了汇报演出。

为期五天的学习,非遗专家讲解了佤族文化,传承人亲授传统歌舞与木鼓、铓锣技艺。学生们通过“具身认知”佤族传统“歌、舞、乐”之韵律美,领悟其“万物有灵”的哲学内涵与原始艺术张力,为今后从事民族舞蹈表演、教学、创作及理论研究奠定坚实的基础。

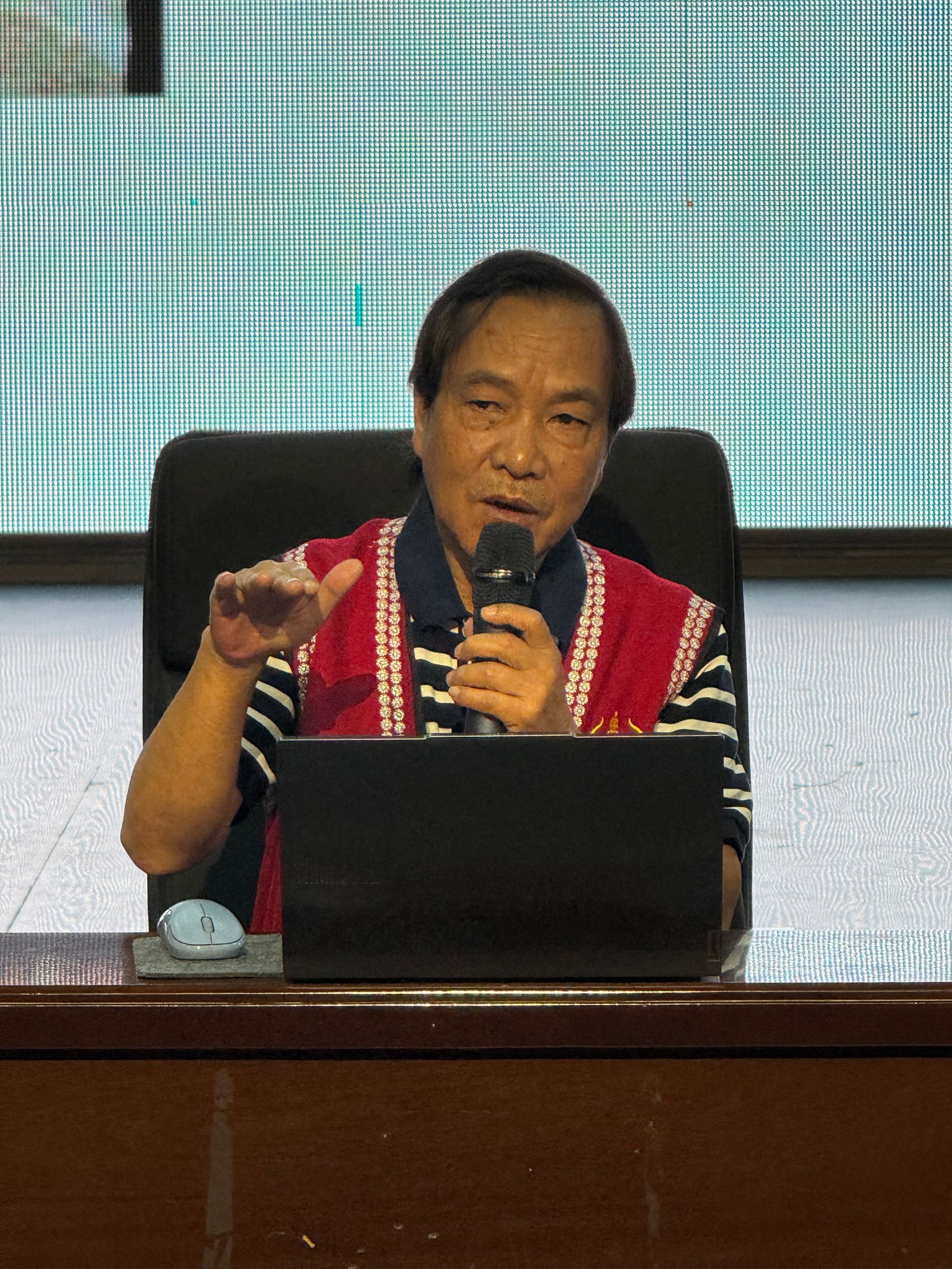

课程围绕佤族三大板块展开:一是将技艺与文化相融合。首先,根据佤族《木鼓舞》《铓锣舞》《甩发舞》《薅秧舞》《蜂桶鼓舞》等内容进行教学,通过传承人套路演示,专家解读,使学生全面了解佤族舞蹈的地域环境、人文习俗、生产劳作方式、音乐服饰及文化隐喻。其次,从传统动作元素、歌曲模唱、分组练习等教学步骤及环节入手,使学生全面了解与掌握佤族舞蹈的动作、技巧、表演形式及风格特征,为民间舞蹈教学组合编排与实践提供了素材来源。二是理论与实践相结合。通过开展非遗专家讲座、传承人访谈等活动,不仅使学生全面了解与认知佤族非遗舞蹈的文化背景、传承方式、发展现状及其独特的文化价值,同时,为非遗保护与舞蹈理论研究提供了实证参考。

活动以非遗活态传承为纽带,深度挖掘云南传统民族文化在当代社会的活化路径与价值转化,积极探索“思政铸魂、艺术赋能、实践育人”三维融合教学模式,持续加强课程内涵建设,贯通民族艺术审美教育,培育兼具历史洞见与创新思维的民族文化传播者,铸牢中华民族共同体意识,为推动中华优秀传统文化实现创造性转化与创新性发展提供实践范例。

图片:丁炫杰

文字:高筱薇

一审一校:李璐

二审二校:黄玲

三审三校:朱超